ケガや老化などによる日常生活の支障からの早期改善を目指し、治療いたします。

ご挨拶

よりよい日常生活を創り出す治療を目指して

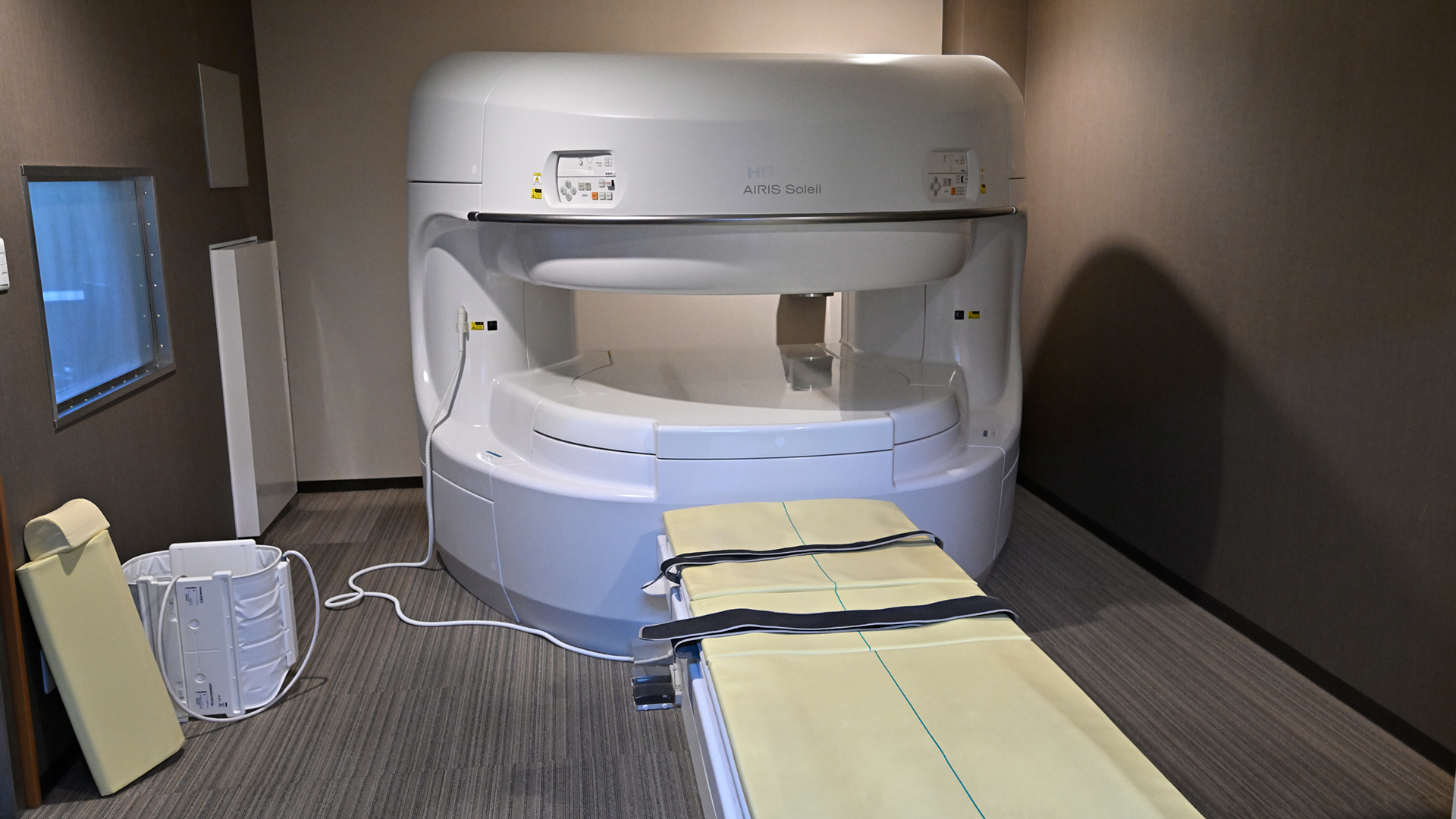

当院は、整形外科と婦人科を標榜し、整形外科では老年期・更年期治療・機能回復運動リハビリに重点をおいており、鍼治療・漢方治療も併用しております。

当院では寝たきりを予防するべく、老年期・片麻痺の患者さまにもマシントレーニング・プールリハビリテーションを行っております。

婦人科では、女性医師である副院長が、女性が生涯を通じて健康で明るく輝いた日々を過ごすことができるように、総合的な診療を行います。

女性特有のデリケートな悩み、気になる症状や不安なことがあればお気軽にご相談ください。

ドクターのコラム

交通案内

| 住所 | 〒599-8126 大阪府堺市東区大美野22-4 |

|---|---|

| 最寄駅 | 南海高野線「北野田駅」西出口より徒歩10分 |

| 最寄 バス停 |

南海バス「大美野噴水前」停留所より徒歩1分 |

| 近くの ランド マーク |

大美野噴水の環状交差点からすぐです。 |

| 駐車場 | あり(11台分) |